Ingrid Matuoka

Diante de cartas celestes que mostravam a posição dos astros no céu noturno em diferentes regiões do planeta, os estudantes do 6° ano do Ensino Fundamental criaram suas próprias constelações.

Beatriz, que ama gatos, só conseguia ver orelhas pontudas e bigodes compridos na representação das estrelas como vistas na cidade de São Paulo. Liz, que adora doces, desenhou vários donuts no céu de Marrakech, no Marrocos. “Eles colocaram no papel o repertório que eles trazem, de videogames, animes e bichos. É assim que os humanos nomeiam as coisas ao redor, a partir do que há em seu imaginário”, afirma Maria Silvia Abrão, professora coordenadora da área de Ciências da Natureza.

Isso explica por que uma mesma região no céu é chamada de Via Láctea pelos gregos e de Caminho da Anta pela maioria das etnias Tupi-guarani. O planeta Vênus, em referência à deusa da mitologia romana, é a Mulher da Lua para os Guarani. E o Cruzeiro do Sul, assim batizado por um navegador italiano, é conhecido como Pata da Ema entre povos tradicionais.

Outra diferença é que as civilizações do hemisfério norte conectam os pontos brilhantes no céu para formar figuras. Por aqui, além desse tipo de visualização, também se utilizam dos espaços “vazios” entre as estrelas para formar uma imagem.

“Procuramos atuar sob a perspectiva do currículo decolonial, porque a ciência que temos ensinado na escola é europeia, então buscamos ensinar outras cosmovisões e modos de produção de conhecimento para apresentar as epistemologias do Sul Global, que foram invisibilizadas, mas são tão importantes quanto as demais”, diz Maria Silvia sobre a sequência didática que foi desenvolvida ao longo de 2023 e 2024.

A produção indígena

Junto à professora Patricia Vincenzi Olivati, as pesquisas e debates com as turmas caminharam para o contato com os saberes indígenas sobre leitura do céu, ou seja, como essas comunidades interpretam o cosmos dentro de sua perspectiva. A turma estudou sobre como a observação dos astros permitiu a esses povos construir relógios solares, também observados em populações como as do Egito, China e Grécia.

A posição de constelações, do Sol, da Lua e até de nuvens de poeira cósmica foi utilizada para marcar as estações do ano, decidir sobre a melhor época para cortar madeira, plantar e colher, saber o tipo de peixe que poderiam pescar naquele período e outros comportamentos dos rios, chuvas, secas, ventos e animais.

Mas os povos indígenas não produziram conhecimentos só no passado. Para atualizar a conversa, a professora Patricia também assistiu e debateu com os estudantes entrevistas em vídeo de Ailton Krenak.

Em uma delas, o líder indígena, ambientalista, filósofo e escritor conta sobre sua participação na Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela elaboração da Constituição Brasileira de 1988. Em protesto, pintou o rosto com tinta de jenipapo e contribuiu para a conquista da inclusão de um capítulo na Carta Magna sobre a proteção dos direitos indígenas.

“Discutimos, para além dos conhecimentos indígenas que foram apagados, quais outras histórias desses povos indígenas não foram contadas”, diz a professora Patricia, que também abordou com a turma a importância da tradição oral para essas populações.

“É mais um ponto para a ampliação do repertório da turma, para eles entenderem que existem outras formas de funcionamento e de produção de conhecimento no mundo”, afirma. Entre seus registros, resgata a impressão de Amanda, 12 anos, sobre a liderança: “O Ailton é conhecido pelo poder de sua fala”, disse a estudante.

Como parte da sequência, a turma também leu trechos do artigo “Contribuições nativas para o conhecimento”, publicado em 2003, por Germano Bruno Afonso, professor aposentado de Física na Universidade Federal do Paraná (UFPR), que dedicou boa parte de seus esforços ao estudo e documentação da Astronomia Indígena. Chamou atenção de alguns estudantes o uso do termo “índio”, problematizado ao longo das últimas décadas pelos povos originários brasileiros por perpetuar preconceitos e generalizar as identidades indígenas. “Além de conhecer a produção intelectual indígena, foi mais uma oportunidade de trabalhar com eles o motivo de utilizarmos o termo indígena hoje em dia”, explica Patrícia.

Observando o céu

A proposta de trabalho com astronomia na perspectiva decolonial convoca os alunos a recuperarem uma prática ancestral – conectar-se com o céu, com a natureza. Muitos alunos relataram que foi a primeira vez que se colocaram a observar o céu. A metodologia utilizada possibilita que os estudantes experimentem o fazer ciência vivenciando práticas científicas como: observar, registrar, coletar dados, transformar dados em evidências e levantar hipóteses. A atividade fez com que o céu diurno e noturno se tornasse, ao longo de 15 dias, objeto de investigação.

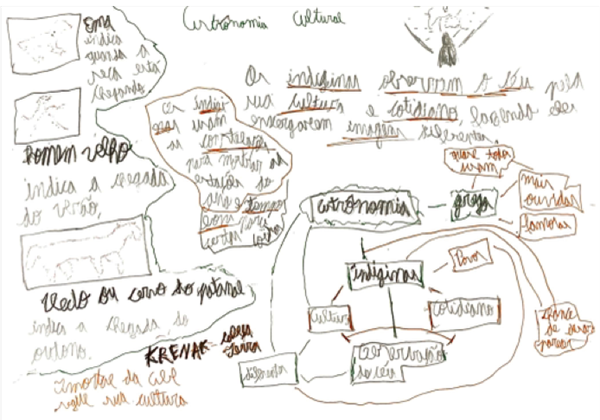

Para finalizar as atividades e sistematizar os conhecimentos construídos, os estudantes elaboraram mapas mentais. Joana del Santoro Reis Canêdo, 12 anos, por exemplo, utilizou um conceito debatido por Ailton Krenak e escreveu: “A água é uma entidade, não é um recurso”.

A partir dos registros dos estudantes e das professoras, a professora coordenadora Maria Silvia reflete sobre os aprendizados ao longo das atividades:

“Eles experimentaram práticas científicas, desenvolveram a observação, o olhar crítico e conectaram conhecimentos de outras áreas. Também conseguimos abordar o conceito de que a ciência opera a partir de verdades transitórias e que a leitura que se faz do mundo é sempre a partir de si mesmo” – mais um passo para a compreensão de que, assim como nos ensinou Chimamanda Ngozie Adichie, não há história única, e também não há ciência única.

Para saber mais

Artigo “Mitos e estações no céu tupi-guarani”, de Germano Bruno Afonso, publicado originalmente na revista Scientific American Brasil. Disponível em: https://revistacienciaecultura.org.br/?artigos=mitos-e-estacoes-no-ceu-tupi-guarani. Acesso em: 27 fev. 2025.

Artigo “Uma sequência didática para discutir as relações étnico-raciais (Leis 10.639/03 e 11.645/08) na educação científica”, publicado no Caderno Brasileiro de Ensino de Física. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/2175-7941.2018v35n3p917. Acesso em: 27 fev. 2025.

Vídeo “Numa votação histórica, a ABL elegeu o primeiro indígena”. Jornal Nacional, 5 out. 2023.